Landwirtschaft als Klimafaktor: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| Zeile 43: | Zeile 43: | ||

Obwohl die Land- und Forstwirtschaft den Klimawandel erheblich verstärken, können sie aber auch zum Klimaschutz beitragen. Land- und Forstwirtschaft und andere Landnutzungen (AFOLU) waren 2010-2019 eine Netto-Quelle von 5,6 GtCO<sub>2</sub> pro Jahr. Geizchzeitig aber waren alle natürlichen und bewirtschafteten Landökosysteme aber auch eine Nettosenke von -12,5 GtCO<sub>2</sub>/Jahr, abzüglich der Netto-Quelle aus der Landwirtschaft also eine Nettosenke von -6,6 GtCO<sub>2</sub>/Jahr. Nicht nur die natürliche Landvegetation, auch die vom Menschen bearbeitete Vegetation, z.B. durch Aufforstung, Renaturierung von Mooren etc., besitzt ein Senken-Potential. Bei niedrigen Klimaszenarien könnten dadurch nach Einschätzungen des Weltklimarats IPCC 20-30% der Minderung erfolgen, die für die Erreichung des Pariser Klimaziels einer Begrenzung der globalen Mitteltemperatur auf höchstens 2°C nötig wäre.<ref name="IPCC 2022b">IPCC AR6 WGIII (2022): Technical Summary, TS.5.6</ref> | Obwohl die Land- und Forstwirtschaft den Klimawandel erheblich verstärken, können sie aber auch zum Klimaschutz beitragen. Land- und Forstwirtschaft und andere Landnutzungen (AFOLU) waren 2010-2019 eine Netto-Quelle von 5,6 GtCO<sub>2</sub> pro Jahr. Geizchzeitig aber waren alle natürlichen und bewirtschafteten Landökosysteme aber auch eine Nettosenke von -12,5 GtCO<sub>2</sub>/Jahr, abzüglich der Netto-Quelle aus der Landwirtschaft also eine Nettosenke von -6,6 GtCO<sub>2</sub>/Jahr. Nicht nur die natürliche Landvegetation, auch die vom Menschen bearbeitete Vegetation, z.B. durch Aufforstung, Renaturierung von Mooren etc., besitzt ein Senken-Potential. Bei niedrigen Klimaszenarien könnten dadurch nach Einschätzungen des Weltklimarats IPCC 20-30% der Minderung erfolgen, die für die Erreichung des Pariser Klimaziels einer Begrenzung der globalen Mitteltemperatur auf höchstens 2°C nötig wäre.<ref name="IPCC 2022b">IPCC AR6 WGIII (2022): Technical Summary, TS.5.6</ref> | ||

Bei den landbasierten Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels lassen sich zwei Arten unterscheiden, von denen die | Bei den landbasierten Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels lassen sich zwei Arten unterscheiden, von denen die eine zusätzliche Landflächen braucht und die andere keiner erhöhten Nachfrage nach Land bedarf. Zur ersteren gehören die Aufforstung<ref>Obermeier, W., S. Egerer & J. Pongratz (2023): [https://www.fdr.uni-hamburg.de/record/12776 Aufforstung, Wiederaufforstung und nachhaltige Waldbewirtschaftung für die Klimawandelmitigation]. In: Lozán J.L., H. Graßl, S.-W. Breckle, D. Kasang & M. Quante (Hrsg.). Warnsignal Klima, S. 49-56</ref> und der Anbau von Biokraftstoffen<ref>Wulf, C. & J.L. Lozán (2023): [https://www.fdr.uni-hamburg.de/record/12840 CO2-Nutzung zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe]. In: Lozán J. L., H. Graßl, S.-Breckle, D. Kasang & M. Quante (Hrsg.). Warnsignal Klima. S. 193-197</ref>, die damit in Konkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion treten. Eine verbesserte Forst- und Acker- und Weidewirtschaft oder eine Erhöhung des Bodenkohlenstoffs<ref>Breckle, S.-W. & M. Wiesmeier (2023): [https://www.klima-warnsignale.uni-hamburg.de/buchreihe/climate-engineering/kapitel-2-2-5/ Humusaufbau in landwirtschaftlich genutzten Böden]. In: Lozán J.L., H. Graßl, S.-W. Breckle, D. Kasang & M. Quante (Hrsg.). Warnsignal Klima. S. 143-148</ref> ändern dagegen nichts oder nur wenig an der bisherigen Flächennutzung. Da als besonders wirksam die Wiederbewaldung gilt, besteht hier angesichts des steigenden Nahrungsmittelbedarfs ein erhebliches Problem. | ||

L., H. Graßl, S.-W. Breckle, D. Kasang & M. Quante (Hrsg.). Warnsignal Klima. S. 143-148</ref> ändern dagegen nichts oder wenig an der bisherigen Flächennutzung. Da als besonders wirksam die Wiederbewaldung gilt, besteht hier angesichts des steigenden Nahrungsmittelbedarfs ein erhebliches Problem. | * Hauptartikel: [[CO2-Entnahme und -Speicherung]] | ||

* Hauptartikel: [[Kohlendioxidentzug durch Aufforstung]] | |||

=== Bioenergie === | |||

Seit einigen Jahren werden die Möglichkeiten der Landwirtschaft diskutiert, durch den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen zur Energiegewinnung zum Klimaschutz beizutragen. Das Stichwort heißt '''''Bioenergie'''''. Gemeint ist damit der Anbau und die Nutzung von Pflanzen und Pflanzenresten, die während ihres Wachstums ähnlich viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre durch Photosynthese binden, wie sie bei ihrer Verbrennung wieder freigeben. So werden Biokraftstoffe wie Biodiesel aus Raps oder Bioethanol aus Mais gewonnen und als Ersatz für fossile Treibstoffe verwendet. Kritiker bezweifeln eine positive Klimabilanz und sehen den Anbau von Energiepflanzen in einer verhängnisvollen Konkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion. | Seit einigen Jahren werden die Möglichkeiten der Landwirtschaft diskutiert, durch den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen zur Energiegewinnung zum Klimaschutz beizutragen. Das Stichwort heißt '''''Bioenergie'''''. Gemeint ist damit der Anbau und die Nutzung von Pflanzen und Pflanzenresten, die während ihres Wachstums ähnlich viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre durch Photosynthese binden, wie sie bei ihrer Verbrennung wieder freigeben. So werden Biokraftstoffe wie Biodiesel aus Raps oder Bioethanol aus Mais gewonnen und als Ersatz für fossile Treibstoffe verwendet. Kritiker bezweifeln eine positive Klimabilanz und sehen den Anbau von Energiepflanzen in einer verhängnisvollen Konkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion. | ||

Version vom 13. April 2025, 13:03 Uhr

Einleitung

Die Landwirtschaft ist nicht nur durch den Klimawandel betroffen. Sie ist auch selber ein Verursacher des Klimawandels. Dabei wirkt sie auf dreierlei Art und Weise auf das Klima:

- Aus der Landwirtschaft stammen erstens wichtige Treibhausgase wie Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O). Sie stehen für die biogeochemische Wirkung der Landwirtschaft auf das Klima.

- Durch landwirtschaftliche Flächen werden zweitens wichtige Eigenschaften der Atmosphäre wie Strahlung, Verdunstung und Dynamik beeinflusst (biogeophysikalische Wirkung).

- Die Landwirtschaft besitzt drittens das Potential, den Klimawandel abzumildern, z.B. durch die Bindung von CO2 aus der Atmosphäre.

|

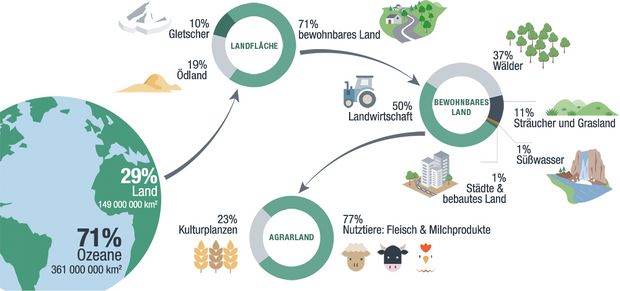

Gegenwärtig wird etwas mehr als ein Drittel der globalen Landfläche bzw. 4781 Mio. ha von Agrarland eingenommen. Rund 4000 Mio. ha sind Waldgebiete. Die landwirtschaftliche Fläche setzt sich zusammen aus 1573 Mio. ha Anbauland und 3208 Mio. ha Wiesen und Weiden (vgl. Abb. 1). Während die landwirtschaftliche Fläche in den letzten 20 Jahre geringfügig abgenommen hat, hat die Produktion um fast 60% durch Intensivierung zugenommen und ist damit mehr als doppelt so schnell gewachsen wie die Bevölkerung im selben Zeitraum.[1]

Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft

Seit vielen Jahrtausenden ändert der Mensch die von natürlicher Vegetation bedeckte Landschaft in vom Menschen gestaltete Landschaftsformen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Abholzung von Wäldern zugunsten von Acker- und Weideland.[2] Die anthropogene Änderung der ursprünglichen Bodenbedeckung verändert den Austausch von Treibhausgasen zwischen der terrestrischen Biomasse und der Atmosphäre.

Die wichtigsten dieser Treibhausgase sind Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O). Kohlendioxid stammt hauptsächlich aus der Umwandlung von natürlichem Bewuchs in landwirtschaftliche Nutzung, d.h. aus der Abholzung von Wäldern und der Trockenlegung von Feuchtgebieten. Ein Teil stammt aber auch aus vor- und nachgelagerten Aktivitäten der landwirtschaftlichen Produktion wie der Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen und Futtermitteln sowie von Transport und Vermarktung. Pflanzen nutzen CO2 aus der Atmosphäre und bauen über die Photosynthese Biomasse auf; durch Respiration und Verrottung geben sie CO2 an die Atmosphäre zurück. Wird ein biomassenreicher natürlicher Wald durch Anbauland ersetzt, kommt es zu einer Netto-Abgabe von CO2 an die Atmosphäre, da Anbaupflanzen oder Gras im Normalfall wesentliche weniger Kohlendioxid speichern als Bäume.

|

|

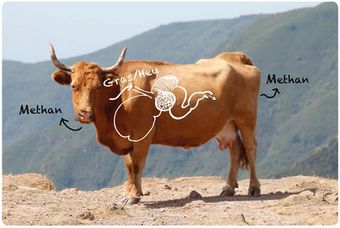

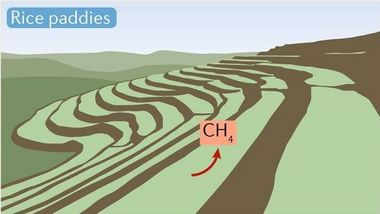

Für die Emissionen von Methan sind vor allem die Viehzucht und der Reisanbau von Bedeutung. Methan stammt im Allgemeinen sowohl aus natürlichen (z.B. Sümpfen, Termiten, Wäldern) als auch anthropogenen Quellen (z.B. Reisfeldern, Mülldeponien oder Erdgasgewinnung und -transport) und entsteht in der Regel bei Fäulnisprozessen unter anaeroben Bedingungen, d.h. unter Luftabschluss. Die wichtigste anthropogene Quelle ist die Viehzucht von Wiederkäuern wie Rindern und Schafen. Eine weitere wichtige anthropogene Quelle ist der Nassreisanbau, auf dessen überschwemmten Feldern anaerobe Fäulnisprozesse ablaufen. Distickstoffoxid (Lachgas) ist das dritte wichtige Treibhausgas aus der Landwirtschaft. Es entsteht primär aus der Anwendung von Stickstoffdünger, inzwischen aber auch zunehmend durch Dung aus der Viehzucht.[3]

Die Treibhausgas-Emissionen aus dem gesamten Agrarsystem betrugen 2022 16,2 Gt CO2 Äquivalente (Abb. 4). Sie haben seit 2000 um 10% zugenommen, hauptsächlich durch die Zunahme im Vor- und Nach-Produktionssektor. Die landwirtschaftliche Produktion selber (Ackerbau und Viehzucht) emittierte 2022 7,8 Gt CO2-Äq (48%), die vor- und nachgelagerte Aktivitäten 5,3 Gt CO2-Äq (33%), die Änderung der Landnutzung 3,1 Gt CO2-Äq (19%). Die Treibhausgasemissionen setzten sich aus 8,2 Gt CO2 Kohlendioxid-, 5,3 Gt CO2-Äq Methan- und 2,3 Gt CO2-Äq Lachgasemissionen zusammen. [4] Li et al (2025) beziehen sich auf den längeren Zeitraum 1990-2021 und stellen ohne den Vor- und Nach-Produktionssektor trotz einer Produktionszunahme eine geringe Abnahme der Treibhausgasemissionen von 11,5 auf 10,9 Gt CO2-Äq fest.[5] Sie führen das vor allem auf die Abnahme von CO2-Emissionen und die verringerte Umwandlung von Wald in Agrarland zurück, während die Emissionen von CH4 und N2O zugenommen hätten. Verantwortlich dafür sind auch z.T. bewusst initierte Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprogramme wie z.B. in China mit 30 Mio. ha bis 2018 sowie durch das Bonn Challenge Programm mit geplanten 350 Mio. ha 2030.[6] Regional lagen Asien mit 19%, Nord- und Südamerika mit 26% und Europa mit 12% an der Spitze der Treibhausgasemissionen aus dem landwirtschaftlichen Sektor.[4] Die relative Bedeutung des landwirtschaftlichen Sektors an allen Emissionen ist am höchsten in Lateinamerika (58% ) und dem niedrigsten in Europa und Nordamerika (7%).[7]

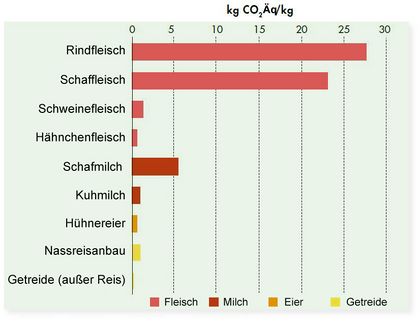

Zwischen 2000 und 2022 sind die globalen Treibhausgasemissionen nur aus der landwirtschaftlichen Produktion von Nahrungsmitteln und Vieh laut FAO (2024) um 15% angestiegen. 2022 bestanden 37% der gesamten aus der landwirtschaftlihen Produktion stammenden Emissionen aus Methanemissionen von Wiederkäuern wie Rindern, Schafen und Ziegen, durch dem Nassreisanbau wurden nur 9% emittiert. Bei der Produktion von 1 kg Rindfleisch werden entsprechend mit 27,6 Gt CO2-Äq wesentlich mehr Treibhausgase emittiert als z.B. bei der Produktion von 1 kg Reis (1 Gt CO2-Äq) oder 1 kg Hähnchenfleisch (0,6 Gt CO2-Äq). Noch weniger Emissionen fallen bei der Herstellung von Getreidesorten wie Weizen, Roggen, Hirse etc. (ohne Reis) an, nämlich 0,2 Gt CO2-Äq (Abb. 3).[4]

Physikalische Einflüsse der Landwirtschaft auf das Klima

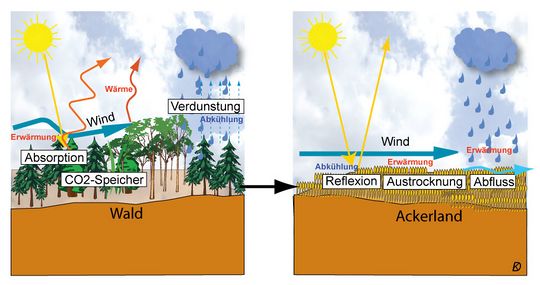

Der Einfluss der Landwirtschaft auf die Atmosphäre und das Klima betrifft nicht nur den Austausch von Treibhausgasen. Die Landwirtschaft ändert auch die physikalischen Eigenschaften der Erdoberfläche und der unteren Atmosphäre. So erhöht sich in der Regel die Albedo, da landwirtschaftliche Flächen in den meisten Fällen heller sind als natürlicher Bewuchs. Die stärkste Wirkung geht dabei von der Umwandlung von Wald in Acker- und Weideland aus. Die von Wald bedeckte Erdoberfläche absorbiert aufgrund der dunklen Blätter und der komplexen Struktur von Bäumen einen hohen Anteil des einfallenden Sonnenlichts, besitzt also ein geringes Reflexionsvermögen. Die absorbierte Strahlung wird dann in Form von direkter Wärmestrahlung, fühlbarer Wärme oder über die Verdunstung von Wasser als latente Wärme an die Luft abgegeben. Acker- oder Grasflächen sind dagegen deutlich heller und reflektieren mehr Sonnenstrahlung, wodurch ein Abkühlungseffekt entsteht.[3]

Die Änderung der Strahlung und die geringere Vegetationsdichte bei landwirtschaftlichen Flächen beeinflussen auch den Wasserkreislauf. Wälder nehmen bei Niederschlag wesentlich mehr Wasser auf als die spärliche Vegetation auf Anbau- oder Weideland, wo das Niederschlagswasser eher abfließt. Das von Bäumen aufgenommene Wasser wird dann zu einem erheblichen Teil wieder verdunstet, kondensiert in der Höhe und fällt zumindest teilweise als Niederschlag wieder herunter. Die Verdunstung entzieht der Umgebungsluft Energie und transportiert sie als latente Wärme in höhere Luftschichten, wo sie bei Kondensation wieder frei wird. Diese Umschichtung von Feuchtigkeit und Energie ist über landwirtschaftlichen Flächen deutlich geringer, da hier ein großer Teil des Niederschlags abfließt.

Von Anbaupflanzen bewachsene Flächen besitzen zudem eine geringere Oberflächenrauigkeit als Waldflächen. Dies hat eine geringere Verwirbelung der darüber strömenden Luft zur Folge. Da die Lufttemperatur meistens mit der Höhe abnimmt, werden fühlbare und latente Wärme somit weniger gut in größere Höhen abtransportiert. Bei der Abholzung von Wald wirkt dieser Effekt daher meist erwärmend auf die bodennahe Luftschicht. Die geringere Rauigkeit hat außerdem zur Folge, dass die horizontale Windgeschwindigkeit zunimmt und die Zirkulation sich ändern kann und somit lokale Effekte über Fernwirkung sich auch in Gebieten, in denen keine Entwaldung stattgefunden hat, auswirken können.[3]

Anders als die biochemischen Effekte, die sich aufgrund der langen Verweilzeit der Treibhausgase, besonders von CO2, global auswirken, besitzen die biophysikalischen Wirkungen einer Umwandlung von natürlichem Bewuchs in Agrarflächen hauptsächlich lokale und regionale Auswirkungen. Sie hängen außerdem stark von der Klimazone ab und - in den mittleren und höheren Breiten - von der Jahreszeit. Die Albedo z.B. wird bei Entwaldung dort am stärksten erhöht und wirkt damit besonders abkühlend, wo immergrüne Nadelwälder bei ausreichender Sonneneinstrahlung weiträumig verschneiten Grasflächen weichen, d.h. in hohen Breiten im Frühjahr. In den Tropen nehmen bei Entwaldung vor allem die Verdunstung und die Rauigkeit ab, woraus in beiden Fällen ein Erwärmungseffekt resultiert. Insgesamt zeigen die hohen Breiten durch biophysikalische Effekt einer Landnutzungsänderung eine abkühlende, in den tropischen Gebieten in Südamerika, Afrika und Südostasien eine erwärmende Wirkung.[3] Nach einer aktuellen Untersuchung der historischen Landnutzungsänderung hatte die Ausdehnung von Anbau- und Weideland zwischen 1850 und 2014 eine geringe globale Abkühlung von -0,05 °C zur Folge.[8] Das entspricht auch den Ergebnissen der Untersuchungen, auf die sich der Weltklimarat IPCC in seinem jüngsten Bericht stützt.[9]

Interessant ist die Frage, welche klimatische Wirkung eine Umwandlung von Wald in Agrarfläche durch biochemische und biophysikalische Effekte zusammen besitzt. Dazu gibt es idealisierte Modellberechnungen, nach denen es in den hohen Breiten zu einer deutlichen Abkühlung und in den Tropen zu einer Erwärmung kommt. In den mittleren Breiten sind die Ergebnisse unklar.[3] Bei den Eingriffen des Menschen in die natürliche Bodenbedeckung durch Landnutzungsänderungen erweisen sich damit die biophysikalischen Effekte als bedeutsamer als die biochemischen Auswirkungen infolge der Emission von Treibhausgasen. Nach Zhang et al. (2025) sind sie sogar ‚bei weitem wichtiger‘.[10]

Klimaschutz durch die Landwirtschaft?

Obwohl die Land- und Forstwirtschaft den Klimawandel erheblich verstärken, können sie aber auch zum Klimaschutz beitragen. Land- und Forstwirtschaft und andere Landnutzungen (AFOLU) waren 2010-2019 eine Netto-Quelle von 5,6 GtCO2 pro Jahr. Geizchzeitig aber waren alle natürlichen und bewirtschafteten Landökosysteme aber auch eine Nettosenke von -12,5 GtCO2/Jahr, abzüglich der Netto-Quelle aus der Landwirtschaft also eine Nettosenke von -6,6 GtCO2/Jahr. Nicht nur die natürliche Landvegetation, auch die vom Menschen bearbeitete Vegetation, z.B. durch Aufforstung, Renaturierung von Mooren etc., besitzt ein Senken-Potential. Bei niedrigen Klimaszenarien könnten dadurch nach Einschätzungen des Weltklimarats IPCC 20-30% der Minderung erfolgen, die für die Erreichung des Pariser Klimaziels einer Begrenzung der globalen Mitteltemperatur auf höchstens 2°C nötig wäre.[11]

Bei den landbasierten Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels lassen sich zwei Arten unterscheiden, von denen die eine zusätzliche Landflächen braucht und die andere keiner erhöhten Nachfrage nach Land bedarf. Zur ersteren gehören die Aufforstung[12] und der Anbau von Biokraftstoffen[13], die damit in Konkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion treten. Eine verbesserte Forst- und Acker- und Weidewirtschaft oder eine Erhöhung des Bodenkohlenstoffs[14] ändern dagegen nichts oder nur wenig an der bisherigen Flächennutzung. Da als besonders wirksam die Wiederbewaldung gilt, besteht hier angesichts des steigenden Nahrungsmittelbedarfs ein erhebliches Problem.

- Hauptartikel: CO2-Entnahme und -Speicherung

- Hauptartikel: Kohlendioxidentzug durch Aufforstung

Bioenergie

Seit einigen Jahren werden die Möglichkeiten der Landwirtschaft diskutiert, durch den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen zur Energiegewinnung zum Klimaschutz beizutragen. Das Stichwort heißt Bioenergie. Gemeint ist damit der Anbau und die Nutzung von Pflanzen und Pflanzenresten, die während ihres Wachstums ähnlich viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre durch Photosynthese binden, wie sie bei ihrer Verbrennung wieder freigeben. So werden Biokraftstoffe wie Biodiesel aus Raps oder Bioethanol aus Mais gewonnen und als Ersatz für fossile Treibstoffe verwendet. Kritiker bezweifeln eine positive Klimabilanz und sehen den Anbau von Energiepflanzen in einer verhängnisvollen Konkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion.

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) hat zur Frage der Bioenergie 2008 eine Studie veröffentlicht, in der eine nachhaltige Nutzung der Bioenergie empfohlen wird.[15] Voraussetzung sei jedoch, dass weder die Ernährungssicherheit noch Natur- und Klimaschutzziele dadurch gefährdet werden.

Um den Bedarf an Nahrungsmitteln bis 2030 zu decken, muss angesichts der wachsenden Bevölkerung die globale Nahrungsmittelproduktion um 50 % gesteigert werden. Das wird einerseits durch Intensivierung geschehen, andererseits aber ist eine Ausweitung der Agrarflächen um schätzungsweise 13 % wohl nicht zu vermeiden. Der wachsende Anbau von Energiepflanzen wird in vielen Regionen der Welt daher in scharfe Konkurrenz zur Nahrungsmittelsicherung treten. Da Energiepflanzen meistens in Monokultur angebaut werden und möglicherweise auch natürliche Ökosysteme wie tropische Regenwälder verdrängen, gefährden sie zudem die biologische Vielfalt.

Bioenergie aus der Landwirtschaft muss außerdem keineswegs zu verminderten Treibhausgasemissionen führen. Entscheidend sind die vorherige Nutzung der bebauten Flächen und die spätere Verwendung der gewonnenen Energie. Werden die Flächen durch die Abholzung von tropischem Regenwald oder die Kultivierung von Mooren, Savannen und Grasland gewonnen, ist die Klimabilanz in jedem Falle negativ, d.h. die Emissionen durch die Beseitigung der natürlichen Vegetation sind größer als die Einsparungen durch pflanzliche Energienutzung. Auch die Verdrängung von anderen Agrarpflanzen durch Energiepflanzen ist in der Klimabilanz negativ. Wenn man die Emissionen aus Landnutzungsänderungen einbezieht, können durch Energierohstoffe deutlich mehr Emissionen entstehen als durch fossile Brennstoffe. Das ist besonders dann der Fall, wenn die Bioenergie als Kraftstoff für den Antrieb im Verkehr genutzt wird. Effektiver ist laut WBGU-Gutachten die Nutzung von mehrjährigen Pflanzen wie Zuckerrohr, Ölpalmen oder Jatropha[16] auf Flächen, die vorher weder von Wald bestanden noch für die Produktion von Grundnahrungsmitteln genutzt wurden. Und sie ist dann besonders effektiv, wenn die Produkte für die Erzeugung von Strom genutzt werden. Eine noch bessere Klimabilanz würde dann erreicht, wenn Strom mit Abfallprodukten wie Holzabfälle, Gülle oder Stroh erzeugt wird.

Einzelnachweise

- ↑ FAO. (2024): Land statistics 2001–2022 – Global, regional and country trends. FAOSTAT Analytical Briefs, No. 88

- ↑ FAO (2021): COP26: Agricultural expansion drives almost 90 percent of global deforestation.Food and Agriculture Organization.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Kasang, D. & S. Bathiany (2021): Biogeochemische und biogeophysikalische Effekte von Landnutzungsänderungen. In: Lozán J. L., S.-W. Breckle, H. Graßl & D. Kasang (Hrsg.): Warnsignal Klima: Boden & Landnutzung, 168-176

- ↑ 4,0 4,1 4,2 FAO (2024): World Food and Agriculture – Statistical Yearbook 2024. Rome

- ↑ Li, L., T. Awada, Y. Shi et al. (2025): Global Greenhouse Gas Emissions From Agriculture: Pathways to Sustainable Reductions. Glob Change Biol, 31: e70015

- ↑ Bonn Challenge: Homepage

- ↑ IPCC AR6 WGIII (2022): Agriculture, Forestry and Other Land Uses (AFOLU), 7.2.1

- ↑ Luo, X., J. Ge, Y. Cao et al. (2024): Local and nonlocal biophysical effects of historical land use and land cover changes in CMIP6 models and the intermodel uncertainty. Earth's Future, 12, e2023EF004220

- ↑ IPCC AR6 WGI (2021): Changing State of the Climate System, 2.2.7

- ↑ Zhang, Y., G. Zhang, W. Li et al. (2025): The biophysical effect of loss of different forests on land surface temperature in idealized deforestation experiment. Theor Appl Climatol 156, 198

- ↑ IPCC AR6 WGIII (2022): Technical Summary, TS.5.6

- ↑ Obermeier, W., S. Egerer & J. Pongratz (2023): Aufforstung, Wiederaufforstung und nachhaltige Waldbewirtschaftung für die Klimawandelmitigation. In: Lozán J.L., H. Graßl, S.-W. Breckle, D. Kasang & M. Quante (Hrsg.). Warnsignal Klima, S. 49-56

- ↑ Wulf, C. & J.L. Lozán (2023): CO2-Nutzung zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe. In: Lozán J. L., H. Graßl, S.-Breckle, D. Kasang & M. Quante (Hrsg.). Warnsignal Klima. S. 193-197

- ↑ Breckle, S.-W. & M. Wiesmeier (2023): Humusaufbau in landwirtschaftlich genutzten Böden. In: Lozán J.L., H. Graßl, S.-W. Breckle, D. Kasang & M. Quante (Hrsg.). Warnsignal Klima. S. 143-148

- ↑ Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (2008): Zukunftsfähige Bioenergie und nachhaltige Landnutzung

- ↑ In Tropen und Subtropen wachsende Pflanzengattung. Die als Öllieferant genutzte Purgiernuss ist sehr genügsam und wächst auch auf kargsten Böden: s. Wikipedia-Artikel Jatropha

Weblinks

- Kasang, D. & S. Bathiany (2021): Biogeochemische und biogeophysikalische Effekte von Landnutzungsänderungen. In: Lozán J. L., S.-W. Breckle, H. Graßl & D. Kasang (Hrsg.): Warnsignal Klima: Boden & Landnutzung, 168-176

- Pongratz, J., J. E.M.S. Nabel & W. Obermeier (2021): Treibhausgaseffekte von Landnutzung, in: Lozán J. L., S.-W. Breckle, H. Graßl & D. Kasang (Hrsg.): Warnsignal Klima: Boden & Landnutzung, 190-196

- Arneth, A., & T. Foken (2021): Sozioökonomische Aspekte der Landnutzungsänderung, Auswirkungen auf biogeochemische Kreisläufe und Treibhausgasemissionen, in: Lozán J. L., S.-W. Breckle, H. Graßl & D. Kasang (Hrsg.): Warnsignal Klima: Boden & Landnutzung, 190-196

Bildergalerie zum Thema

Bilder zu: Landwirtschaft (Bilder)

Eine Sammlung von lizenzfreien Bildern zum Thema.

Lizenzhinweis

| Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen. |