Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| (180 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

=KLIMAWANDEL UND KLIMAFOLGEN= | =KLIMAWANDEL UND KLIMAFOLGEN= | ||

{| | {| | ||

|- | |- | ||

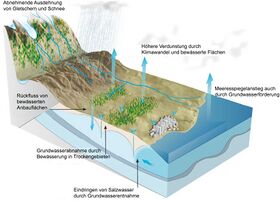

|{{Box2|Ueberschrift=Neue und überarbeitete Artikel|Fliesstext={{Bild-links|Bild= | |{{Box2|Ueberschrift=Neue und überarbeitete Artikel|Fliesstext={{Bild-links|Bild=Klimawandel-Grundwasser.jpg|Breite=280px}} '''[[Wasserressourcen und Klimawandel]]''' Werden die verfügbaren Wasserressourcen durch den Klimawandel reichhaltiger oder nehmen sie ab? Eine Hypothese geht davon aus, dass die feuchten Gebiete feuchter und die trockenen Gebiete trockener werden (wet-getting-wetter and dry-getting-drier) und dadurch der Gegensatz zwischen trockenen und feuchten Regionen durch die globale Erwärmung zunehmen wird. Die andere Hypothese behauptet, dass es zu einer globalen Austrocknung kommen wird, weil die Zunahme der potentiellen Verdunstung die Änderungen der Niederschläge in den meisten Regionen übertreffen wird. Die Feuchter-Trockener-Hypothese trifft nach Beobachtungen und theoretischen Überlegungen weitgehend über dem Ozean zu. Über dem Land sind die Untersuchungsergebnisse jedoch nicht eindeutig. | ||

<br /> | |||

[[Bild:Chennai Monsoon rain.jpg|left|280 px]]'''[[Südasiatischer Monsun]]''': Der Südasiatischer Monsun bildet die Lebensgundlage für mindestens ein Viertel der Menschheit. Er ist der Hauptregenbringer für den indischen Subkontinent und seine leistungsfähige Landwirtschaft, die mit Indien den bevölkerungsreichsten Staat der Erde ernährt. Indien erhält 80% seiner Niederschläge während der Monsunzeit in den Sommermonaten von Juni bis September. Antriebskraft des Monsuns ist der Temperaturgegensatz zwischen dem Kontinent und dem Indischen Ozean. Jahrzehntelang hat die Luftverschmutzung durch Aerosole die Monsunwinde abgeschwächt und zu Dürren und Missernten geführt. Gegenwärtig zeichnet sich eine Wiederbelebung der Monsunniederschläge durch die globale Erwärmung ab, die nach Modellsimulationen auch über die kommenden Jahrzehnte anhalten wird. | |||

<br /> | |||

<br /> | |||

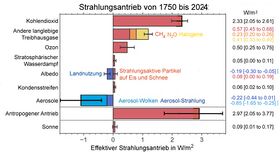

[[Bild: | [[Bild:Strahlungsantrieb-1750-aktuell.jpg|left|280 px]]'''[[Aktuelle Klimadaten]]''' Der Weltklimarat IPCC veröffentlicht alle 6-8 Jahre einen Bericht über die Änderung des Klimas durch menschliche Aktivitäten. Da in den nächsten Jahren so dringend wie nie zuvor entscheidende Weichen für eine wirksame Klimapolitik gestellt werden müssen, fehlen in der Zwischenzeit aktuelle Daten als Grundlage des Handelns. Eine Gruppe von IPCC-Autoren veröffentlicht daher seit 2023 wichtige aktuelle Klimadaten in jährlichen Berichten, die hier verkürzt und vereinfacht zusammengefasst werden. Eines der wichtigsten Egebnisse des jüngsten Berichts: Das verbleibende CO<sub>2</sub>-Budget, um das Pariser 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, dürfte bereits in diesem Jahrzehnt aufgebraucht sein. | ||

<br /> | |||

}} | |||

|- | |||

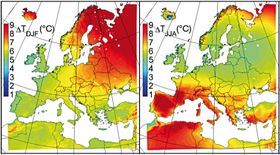

|{{Box2|Ueberschrift=Bildersammlung|Fliesstext={{Bild-links|Bild=Europa temp RCP85.jpg|Breite=280px}}'''[[:Kategorie:Bildergalerien|Bilder mit freien Lizenzen]]''': Eine Sammlung von z.Zt. ca. 2000 Abbildungen mit freien Lizenzen, die - meistens unter bestimmten Bedingungen - weiter verwendet werden können. Es gibt z.B. Bilder zu folgenden Kategorien: [[Atmosphärische Zirkulation (Bilder)|Atmosphärische Zirkulation]], [[Dürren (Bilder)|Dürren]], [[Eisschilde (Bilder)|Eisschilde]], [[Tropische Wirbelstürme (Bilder)|Tropische Wirbelstürme]] etc. Die Bilder entstammen frei zugänglichen wissenschaftlichen Zeitschriften, Plattformen von Organisationen, die weitgehend copyrightfreies Material zur Verfügung stellen, und z.T. auch Büchern. Sie sind mit Erläuterungen versehen und wichtigen Themen des Klimawiki zugeordnet, was ein Verständnis im sachlichen Kontext ermöglicht. Die Sammlung wird ausgebaut. - Eine neue Sammlung bietet [[:Kategorie:Einfache_Bilder|Einfache Bilder]] an, die komplexe Zusammenhänge auch ohne tieferes Vorwissen veranschaulichen. | |||

<br /> | |||

}} | }} | ||

|- | |- | ||

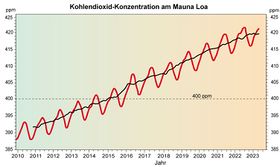

|{{Box2|Ueberschrift=Aktuelle Entwicklungen|Fliesstext={{Bild-links|Bild= | |{{Box2|Ueberschrift=Aktuelle Entwicklungen|Fliesstext={{Bild-links|Bild=Konzentration_CO2_aktuell.jpg|Breite=280px}}'''CO<sub>2</sub> auf Rekord-Niveau''' Nach den Messwerten auf dem Mauna Loa erreichte die CO<sub>2</sub>-Konzentration der Atmosphäre im Jahr 2024 mit über 422 ppm einen neuen Jahresrekord. Im Mai 2025 wurden sogar 430 ppm übertroffen. Über mindestens 800.000, evtl. sogar über 2-3 Millionen Jahre betrug dieser Wert weniger als 300 ppm, vor Beginn der Industrialiserung sogar weniger als 280 ppm. Im Vergleich dazu bedeutet die aktuelle CO<sub>2</sub>-Konzentration eine Steigerung um 50% in nur gut 200 Jahren, was gegenüber natürlichen Veränderungen geradezu explosiv ist. Mehr: [[Kohlendioxid-Konzentration]]<br /> | ||

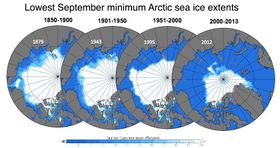

[[Bild:Arctic Sept ice1879-2013.jpg|left| | [[Bild:Arctic Sept ice1879-2013.jpg|left|280 px]]'''Immer weniger Meereis''' Das arktische Meereis hat bisher vor allem im September, dem Monat seiner geringsten Ausdehnung, stark abgenommen. Im September 2020 wurde fast das bisherige Minimum vom September 2012 erreicht und seit Beginn der Satellitenmessungen nach 2012 zum zweiten Mal die 4 Mio. km<sup>2</sup> Grenze unterschritten. Die Eiskante lag nördlich des 85. Breitengrads weit nördlich der Inselgruppen Spitzbergen, Franz-Josef-Land und Sewernaja Semlja und damit so weit im Norden wie bisher noch nie in der Satellitenära. Über den Zeitraum 1979-2019 zeigte das September-Eis eine Rate von -12,9 % pro Jahrzehnt.<br> Das antarktische Meereis nahm in den letzten Jahrzehnten dagegen eher leicht zu, worüber es verschiedene Erklärungsversuche gibt. Seit 2017 nahm die Ausdehnung des Eises rund um die Antarktis jedoch bis zum aktuellen Jahr überraschenderweise deutlich ab. Mehr: [[Arktisches Meereis]], [[Antarktisches Meereis]]<br /> | ||

[[Bild: | [[Bild:Global-temp-1940-2025.jpg|left|280 px]] | ||

''' | '''[[2023 und 2024 - die wärmsten Jahre]]''' 2024 hat das bisher wärmste Jahr 2023 noch einmal um 0,12 °C globale Mitteltemperatur übertroffen und ist jetzt das wärmste Jahr seit Beginn der Messungen. Die globale Mitteltemperatur lag nach dem europäischen Copernicus Climate Change Service mit 1,60 °C über den vorindustriellen (1850-1900) Temperaturen und war damit das erste Kalenderjahr, das die 1,5-Grad-Grenze des Klimaabkommens von Paris (2015) übertroffen hat. Wie im bisherige Rekordjahr 2023 waren die hohen Temperaturen auch 2024 durch einen El Niño, eine ungewöhnliche Erwärmung im tropischen Pazifik, mit beeinflusst. 2023 hatte sich ein starker El Niño entwickelt, der in das Jahr 2024 hinein angehalten hat. Grundlegend für die hohen Temperaturen in den Jahren 2023 und 2024 waren aber vor allem der Klimawandel durch die Emission anthropogener Treibhausgase. Auch die Ozeane waren in beiden Jahren historisch warm, mit besonders hohen Meeresoberflächentemperaturen im Nordatlantik.<br /> | ||

| Zeile 43: | Zeile 41: | ||

|- | |- | ||

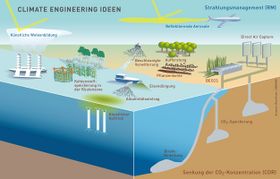

|{{Box2|Ueberschrift=Climate Engineering|Fliesstext={{Bild-links|Bild=CE Verfahren.jpg|Breite= | |{{Box2|Ueberschrift=Climate Engineering|Fliesstext={{Bild-links|Bild=CE Verfahren.jpg|Breite=280px}}[https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Kategorie:Climate_Engineering Climate Engineering]: Trotz zahlreicher Warnungen aus der Wissenschaft vor den Folgen des Klimawandels zeigen die internationalen Bemühungen um den Klimaschutz nur wenig Wirkung. Die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre steigt unvermindert an und liegt inzwischen bei über 420 ppm. Angesichts dieser Entwicklung halten es viele Wissenschaftler für kaum noch möglich, dass das allgemein anerkannte Klimaziel, den globalen Temperaturanstieg auf 2 °C oder gar 1,5 °C zu begrenzen, erreicht werden kann. Daher werden zunehmend Eingriffe in das Klimasystem diskutiert, die die Auswirkungen des Klimawandels begrenzen sollen. Solche Eingriffe werden unter dem Begriff ''Climate Engineering'' zusammengefasst. Dabei geht es zum einen um die nachträgliche Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre und zum anderen um die Beeinflussung der Sonneneinstrahlung. | ||

[[Climate Engineering]], [[Solar Radiation Management (SRM)]], [[Modifikation mariner Schichtwolken]], [[Climate Engineering und Arktisches Meereis]], [[Ozeandüngung]], [[Kohlendioxidentzug durch Aufforstung]], [[Ökonomische Aspekte des Climate Engineering]], [[Politische Herausforderungen von Climate Engineering]] | [[Climate Engineering]], [[Solar Radiation Management (SRM)]], [[Modifikation mariner Schichtwolken]], [[Climate Engineering und Arktisches Meereis]], [[Ozeandüngung]], [[Kohlendioxidentzug durch Aufforstung]], [[Ökonomische Aspekte des Climate Engineering]], [[Politische Herausforderungen von Climate Engineering]] | ||

}} | }} | ||

Aktuelle Version vom 27. Juli 2025, 16:04 Uhr

KLIMAWANDEL UND KLIMAFOLGEN

Neue und überarbeitete ArtikelWasserressourcen und Klimawandel Werden die verfügbaren Wasserressourcen durch den Klimawandel reichhaltiger oder nehmen sie ab? Eine Hypothese geht davon aus, dass die feuchten Gebiete feuchter und die trockenen Gebiete trockener werden (wet-getting-wetter and dry-getting-drier) und dadurch der Gegensatz zwischen trockenen und feuchten Regionen durch die globale Erwärmung zunehmen wird. Die andere Hypothese behauptet, dass es zu einer globalen Austrocknung kommen wird, weil die Zunahme der potentiellen Verdunstung die Änderungen der Niederschläge in den meisten Regionen übertreffen wird. Die Feuchter-Trockener-Hypothese trifft nach Beobachtungen und theoretischen Überlegungen weitgehend über dem Ozean zu. Über dem Land sind die Untersuchungsergebnisse jedoch nicht eindeutig.

|

BildersammlungBilder mit freien Lizenzen: Eine Sammlung von z.Zt. ca. 2000 Abbildungen mit freien Lizenzen, die - meistens unter bestimmten Bedingungen - weiter verwendet werden können. Es gibt z.B. Bilder zu folgenden Kategorien: Atmosphärische Zirkulation, Dürren, Eisschilde, Tropische Wirbelstürme etc. Die Bilder entstammen frei zugänglichen wissenschaftlichen Zeitschriften, Plattformen von Organisationen, die weitgehend copyrightfreies Material zur Verfügung stellen, und z.T. auch Büchern. Sie sind mit Erläuterungen versehen und wichtigen Themen des Klimawiki zugeordnet, was ein Verständnis im sachlichen Kontext ermöglicht. Die Sammlung wird ausgebaut. - Eine neue Sammlung bietet Einfache Bilder an, die komplexe Zusammenhänge auch ohne tieferes Vorwissen veranschaulichen.

|

Aktuelle EntwicklungenCO2 auf Rekord-Niveau Nach den Messwerten auf dem Mauna Loa erreichte die CO2-Konzentration der Atmosphäre im Jahr 2024 mit über 422 ppm einen neuen Jahresrekord. Im Mai 2025 wurden sogar 430 ppm übertroffen. Über mindestens 800.000, evtl. sogar über 2-3 Millionen Jahre betrug dieser Wert weniger als 300 ppm, vor Beginn der Industrialiserung sogar weniger als 280 ppm. Im Vergleich dazu bedeutet die aktuelle CO2-Konzentration eine Steigerung um 50% in nur gut 200 Jahren, was gegenüber natürlichen Veränderungen geradezu explosiv ist. Mehr: Kohlendioxid-Konzentration

Das antarktische Meereis nahm in den letzten Jahrzehnten dagegen eher leicht zu, worüber es verschiedene Erklärungsversuche gibt. Seit 2017 nahm die Ausdehnung des Eises rund um die Antarktis jedoch bis zum aktuellen Jahr überraschenderweise deutlich ab. Mehr: Arktisches Meereis, Antarktisches Meereis

2023 und 2024 - die wärmsten Jahre 2024 hat das bisher wärmste Jahr 2023 noch einmal um 0,12 °C globale Mitteltemperatur übertroffen und ist jetzt das wärmste Jahr seit Beginn der Messungen. Die globale Mitteltemperatur lag nach dem europäischen Copernicus Climate Change Service mit 1,60 °C über den vorindustriellen (1850-1900) Temperaturen und war damit das erste Kalenderjahr, das die 1,5-Grad-Grenze des Klimaabkommens von Paris (2015) übertroffen hat. Wie im bisherige Rekordjahr 2023 waren die hohen Temperaturen auch 2024 durch einen El Niño, eine ungewöhnliche Erwärmung im tropischen Pazifik, mit beeinflusst. 2023 hatte sich ein starker El Niño entwickelt, der in das Jahr 2024 hinein angehalten hat. Grundlegend für die hohen Temperaturen in den Jahren 2023 und 2024 waren aber vor allem der Klimawandel durch die Emission anthropogener Treibhausgase. Auch die Ozeane waren in beiden Jahren historisch warm, mit besonders hohen Meeresoberflächentemperaturen im Nordatlantik. |

Climate EngineeringClimate Engineering: Trotz zahlreicher Warnungen aus der Wissenschaft vor den Folgen des Klimawandels zeigen die internationalen Bemühungen um den Klimaschutz nur wenig Wirkung. Die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre steigt unvermindert an und liegt inzwischen bei über 420 ppm. Angesichts dieser Entwicklung halten es viele Wissenschaftler für kaum noch möglich, dass das allgemein anerkannte Klimaziel, den globalen Temperaturanstieg auf 2 °C oder gar 1,5 °C zu begrenzen, erreicht werden kann. Daher werden zunehmend Eingriffe in das Klimasystem diskutiert, die die Auswirkungen des Klimawandels begrenzen sollen. Solche Eingriffe werden unter dem Begriff Climate Engineering zusammengefasst. Dabei geht es zum einen um die nachträgliche Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre und zum anderen um die Beeinflussung der Sonneneinstrahlung.Climate Engineering, Solar Radiation Management (SRM), Modifikation mariner Schichtwolken, Climate Engineering und Arktisches Meereis, Ozeandüngung, Kohlendioxidentzug durch Aufforstung, Ökonomische Aspekte des Climate Engineering, Politische Herausforderungen von Climate Engineering |

Kategorien und weitere ZugängeAerosole Atmosphäre Atmosphärische Zirkulation Bildergalerien Biosphäre Boden Climate Engineering Einfache Artikel Einfache Bilder Eiszeitalter Extremereignisse Gesundheit Grundbegriffe Imported vocabulary Klimaforschung Klimageschichte Klimamodelle Klimaprojektionen Klimasystem Klimaänderungen Kohlendioxid Kryosphäre Landwirtschaft Meeresspiegel Meeresströmungen Ozean Ozon Regionale Klimafolgen Regionale Klimaprojektionen Regionale Klimaänderungen Seiten mit defekten Dateilinks Strahlung Tourismus Treibhausgase Unterricht Unterrichtsmaterial nach Themen Vegetation Wasserkreislauf Wasserressourcen Wirtschaft und Soziales Ökosysteme

|

Bildungswiki KlimawandelDas "Bildungswiki Klimawandel" ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Deutschen Bildungsserver, dem Climate Service Center und dem Hamburger Bildungsserver zum Aufbau einer Enzyklopädie über den anthropogenen Klimawandel und seine Folgen. In der sachlichen Richtigkeit sind die Artikel an den Ergebnissen aktueller wissenschaftlicher Veröffentlichungen orientiert, die in renommierten Fachzeitschriften erschienen und zumeist in die zusammenfassenden Sachstandsberichte des Weltklimarates IPCC eingegangen sind. Anmeldung zur Mitarbeit bitte über Dieter Kasang. |